Bagaimana Menyimpan Gambar Beresolusi Tinggi dalam Berkas Berukuran Minimum

Beberapa bulan yang lalu, salah seorang mentor saya mengritik gambar-gambar presentasi saya yang tidak jelas. Gambar-gambar berformat *.png tersebut langsung diimpor dari program simulasi yang saya tulis dalam Scilab. Beliau betul. Walau lumayan jelas pada dokumen atau pada layar TV LED, namun angka dan huruf pada gambar tampak kabur ketika ditampilkan di layar menggunakan LCD projector.

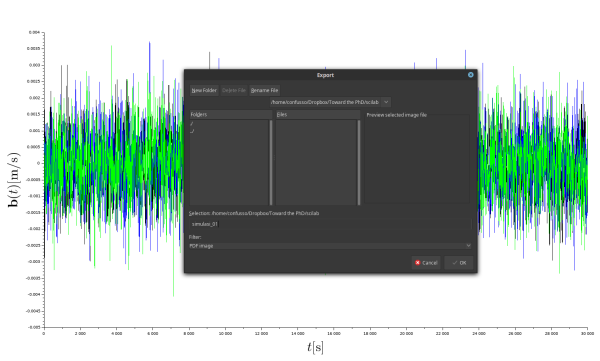

Setelah googling dan browsing ke sana ke mari, saya mendapati bahwa mengekspor berkas (file) dari Scilab dalam format .pdf seperti diperlihatkan pada Gambar 1 akan menghasilkan kualitas gambar yang lebih baik. “Akan”? karena gambar tersebut masih harus diproses lebih lanjut dalam program editor grafik. Di sini saya menyimpan berkas tersebut dengan nama simulasi_01.pdf. Ada pilihan orientasi potrait atau landscape setelah Anda memilih untuk menyimpan dalam format .pdf. Saya memilih orientasi potrait.

Gambar 1. Mengekspor gambar hasil simulasi ke dalam format simulasi.pdf.

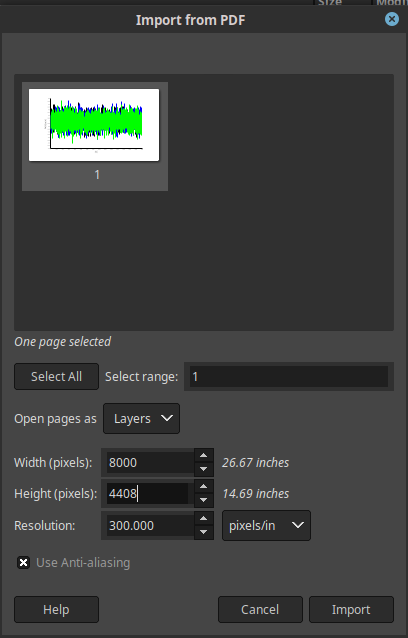

Untuk mengolah gambar lebih lanjut, saya memilih program editor grafik open source GIMP. Membuka berkas simulasi_01.pdf, Anda akan melihat pilihan resolusi. Umumnya, terbitan ilmiah seperti jurnal atau prosiding mensyaratkan gambar dengan resolusi (relatif) tinggi: minimum 300 pixel/inch bahkan 600 pixel/inch. Sebagai ilustrasi, untuk gambar ini, pilihan resolusi standar web 72 pixel/inch akan menghasilkan gambar berukuran 1920×1058 pixel. Saya memilih resolusi 300 pixel/inch yang menghasilkan gambar berukuran 8000×4408 pixel, seperti diperlihatkan pada Gambar 2.

Gambar 2. Pilihan resolusi 300 pixel/inch untuk simulasi_01.pdf akan menghasilkan gambar berukuran 8000×4408 pixel dengan dimensi cetak 26.27×14.69 inch².

Dengan resolusi setinggi itu, Anda bakal mendapatkan gambar yang sangat tajam di bidang kerja GIMP. Anda dapat langsung mengekspor gambar tersebut ke dalam berkas yang tersedia. Dari sekian banyak format berkas yang tersedia, saya memilih menyimpannya ke dalam format *.jpg: simulasi_01simpan.jpg. Muncul pilihan kualitas ekspor dengan angka default 90, saya memilih angka mentok: 100.

Sementara simulasi_01simpan.jpg menyimpan dengan baik ketajaman gambar, muncul persoalan baru yaitu ukuran berkas yang cukup besar, dalam hal ini 6.6 MB. Tentu saja, ini menjadi masalah bagi dokumen yang kaya ilustrasi karena ukuran berkasnya bisa sangat besar. Di samping memperlambat pembukaan dokumen, ukuran berkas yang sebesar itu tentu akan menyulitkan pengirimannya secara daring. Perlu diingat, bahwa ukuran cetak gambar simulasi_01simpan.jpg adalah 26.27×14.69 inch²=677.42×373.12 mm². Karena umumnya gambar akan disisipkan dalam dokumen berformat A4 (210×297 mm²), ukuran cetak seluas itu tentu saja mubazir.

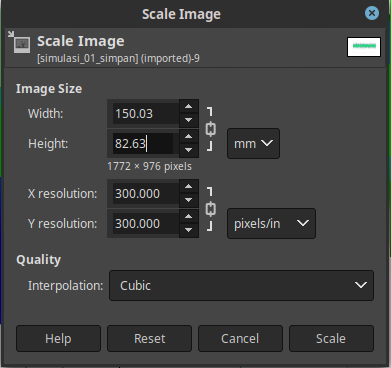

Oleh karena itu, ukuran cetak simulasi_01simpan.jpg perlu diedit ulang. Di sini, buka menu Image>Scale Image. Pada bagian Image Size, pilih ukuran gambar dalam mm×mm alih-alih pixel. Di sini, saya memilih lebar (Width) gambar 150.03 mm (15.03 cm), seperti diperlihatkan pada Gambar 3. Tanda rantai yang menghubungkan Width dan Height menunjukkan mengubah salah satu dimensi akan mengubah dimensi lainnya secara proporsional. Tampak bahwa tinggi (Height) gambar disesuaikan menjadi 82.63 mm.

Mengapa memilih ukuran gambar 150.03× 82.63 mm²? Untuk dokumen berukuran A4 dengan format satu kolom, ilustrasi atau grafik berorientasi landscape selebar itu cukup optimal jika ditaruh di tengah-tengah kertas (center justified). Untuk dokumen berukuran sama dengan format dua kolom, bahkan cukup optimal jika anda memilih lebar gambar di sekitar 80 mm (tinggi menyesuaikan). Intinya: sesuaikan ukuran (cetak) gambar dengan ketentuan dokumen yang tengah anda tulis. Selanjutnya, saya mengekspor gambar dengan ukuran baru tersebut sebagai simulasi_01simpan2.jpg . Seperti halnya ketika mengekspor gambar menjadi simulasi_01simpan.jpg, saya juga memilih 100 untuk kualitas ekspor gambar.

Gambar 3. Menu Image>Scale Image pada Scilab. Pada bagian Image Size, pilih ukuran gambar dalam ukuran mm×mm alih-alih pixels.

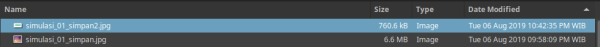

Perbandingan ukuran berkas akibat penyesuaian ukuran cetak ini diperlihatkan pada Gambar 4. Tampak bawa ukuran simulasi_01simpan2.jpg hanya760.6 kB, atau menyusut sekitar 80-an persen dari ukuran semula sementara resolusi gambar tetap dipertahankan 300 pixel/inch.

Gambar 4. Perbandingan ukuran simulasi_01simpan.jpg dan simulasi_01simpan2.jpg. Ukuran berkas berkurang secara bermakna ketika ukuran cetak gambar diperkecil (disesuaikan sesuai kebutuhan) tanpa mengorbankan ketajaman gambar.

Semoga bermanfaat.

Selamat Bekerja, Signor Conte

Luciano Spalletti akhirnya dipecat beberapa hari setelah “sukses” mengantarkan Nerazzuri merebut tiket terakhir Serie A untuk berlaga pada Liga Champions 2019/2020. Lalu, rumor yang telah beredar sekian bulan pun akhirnya menjadi kenyataan: manajemen Inter resmi menujuk Antonio Conte sebagai pelatih kepala Inter pada hari Jumat, 31 Mei 2019.

Seperti sebagian Interisti lainnya, saya menyambut kehadiran Conte dengan perasaan campur aduk. Alasan emosionalnya jelas: Conte identik dengan Juventus–satu-satunya klub sepakbola yang saya tidak sukai lahir batin. Menurut catatan Wikipedia, pria kelahiran Lecce itu menghabiskan 13 musim (1991-2004) sebagai pemain klub hebat yang menjuarai Serie B 2006/2007 itu. Sebagai pelatih, Conte tercatat tiga musim (2011-2014) menangani klub yang musim 2005/2006 terdegradasi dari Serie A karena kasus Calciopoli itu. Di media sosial, ada lelucon yang membandingkan Conte melatih Inter dengan (andaikata) Roy Keane melatih Liverpool atau (andaikata) Román Riquelme melatih River Plate.

Continue reading

Inter 2018/2019: Merayakan Kesemenjanaan…Sekali Lagi

Demi bangun pada Senin pagi, saya terpaksa melewatkan partai Napoli vs Inter dini hari tadi (20/5-2019 WIB). Saya langsung mengecek LiveScore begitu terjaga: Napoli 4-1 Inter. Kecewa namun tak terkejut, hal pertama yang terlintas di benak saya adalah “Inter for being Inter”.

Setelah giornata 37 ini, Handanovič dkk bertengger di peringkat empat dengan raihan poin 66, sama dengan peringkat tiga Atalanta yang unggul head to head (menghajar Inter 4-1 di Atleti Azzurri d’Italia kemudian 0-0 di Giuseppe Meazza). Agar terjamin lolos ke Liga Champions musim depan, Inter harus menang atas Empoli pada laga terakhir. Bila seri atau kalah, Inter akan bergantung pada nasib sial Milan yang akan bertandang ke markas SPAL. Saat ini, saudara tua itu berada di peringkat kelima dengan selisih hanya satu poin dari Inter.

Perjalanan Inter pada musim 2018/19 memang bikin gedek–gedek. Pasukan Luciano Spalletti ini sempat digadang-gadang sebagai anti-Juve (buat saya, sebutan ini merupakan penghinaan). Ini menilik geliat Inter pada bursa transfer yang mendatangkan Radja Nainggolan (dari Roma), Stefan de Vrij (Lazio), Kwado Asamoah (Juventus), serta Šime Vrsaljko (Atletico Madrid) yang dengan Brozović dan Perišić baru saja tampil gemilang untuk timnas Kroasia pada Piala Dunia 2018.

Kenyataanya, capaian La Beneamata tetap sebelas dua belas dengan musim-musim sebelumnya: tertinggal jauh dari Juventus dan Napoli di Serie A; gagal ke fasa knock out Champions League setelah menduduki peringkat ketiga di bawah Barcelona dan Tottenham di Grup B; dihentikan Eintrach Frankfurt di perdelapan final Europa League; dan disingkirkan Lazio di perempat final Coppa Italia. Semuanya itu adalah capaian “standar” setelah era treble-nya José Mourinho, 2009/2010. Kalaupun ada lebihnya, musim ini Inter kembali berlaga di Champions League setelah terakhir kali berpartisipasi pada musim 2011/2012!

Yang paling mengesalkan tentu saja adalah ontran-ontran yang (seharusnya) tidak terjadi pada klub seperti Inter. Mulai dari kasus sanksi disiplin pada Nainggolan, transfer request Perišić, hingga puncaknya “sinetron” pencopotan captaincy Icardi. Kasus yang disebut terakhir ini diduga erat kaitannya dengan langkah-langkah gaduh Wanda Nara–agen Icardi– dalam menegosiasikan kontrak baru kliennya. Selama ini, Inter dipenuhi sosok professional : Cordoba, Zanetti, Cambiasso, Stankovic, termasuk hard-men seperti Patrick Vieira dan Materazzi (ingat perpisahan penuh airmata Matrix dan Mourinho seusai memenangi Liga Champions 2009/2010?)

Namun, tetap ada hal-hal yang patut disyukuri. Mulai dari duet solid Škriniar dan de Vrij di jantung pertahanan, Handanovič yang mencatat belasan clean sheet, hingga penampilan menjanjikan Politano dan Martínez. Di sisi pertandingan, ada yang mengesankan, seperti come back dari 0-1 hingga menang 2-1 atas Tottenham Hotspur, menumbangkan Lazio 0-3 di Olimpico, dan dua kali kemenangan pada Derby della Madonnina: 1-0 dan 2-3.

Melihat konsistensi permainan dan capaian sepanjang musim ini, Inter tetaplah belum keluar dari kesemenjanaan (mediocrity). Walaupun, jika mau adil, perebutan gelar beberapa liga top Eropa musim ini dapat dikatakan hanya melibatkan dua klub (English Premier League, Bundesliga, Eredivisie, dan Premeira Liga). Untuk La Liga, Serie A, dan Ligue 1, juara liga bahkan sudah bisa diperkirakan beberapa partai sebelum kompetisi berakhir.

Semoga Inter berhasil menaklukkan Empoli dalam partai terakhir Serie A tanggal 26 nanti. Untuk juara Champions League tiga kali, satu-satunya klub Italia peraih treble winners dan belum pernah terdegradasi dari Serie A, merayakan keberhasilan masuk Liga Champions adalah perayaan atas kesemenjanaan. Jadi sambil berharap musim depan akan lebih baik, marilah kira bersiap-siap untuk merayakannya..sekali lagi. Forza Inter!

Pazza Inter Amala! Forza!

Ketika Ben Shapiro “Gets Destroyed”

Entah berapa jam sudah waktu yang saya habiskan untuk menikmati unggahan Youtube kuliah umum Ben Shapiro di kampus-kampus Amerika Serikat dan Kanada. Saya juga antusias menyaksikan dialog Ben dengan Jordan Peterson, Dave Rubin, dan Joe Rogan; otot-ototan-nya dengan Piers Morgan; dan beberapa wawancara ketika dia menjadi narasumber. Ya, Ben adalah komentator konservatif favorit saya.

Cara bos sindikasi Daily Wire ini mengulas isu-isu seputar freedom of speech, hak individu, ekonomi, aborsi, seksualitas dan gender, keluarga, dan lain-lain –tentu saja dari sudut pandang konservatisme– mengesankan saya. Argumen Ben tajam serta disokong oleh fakta dan statistik. Dan, semuanya disampaikan dengan laju bicara sekian belas atau puluh kata per menit lebih dari rata-rata kemampuan manusia normal.

Di samping unggahan utuh, di Youtube juga Anda bisa menjumpai video-video penggalan percakapan atau debat Ben. Biasanya, video-video ini diberi judul “Ben Shapiro Destroys…” atau “Ben Shapiro Thug Life…” Judul-judul bombastis ini mengindikasikan bagaimana Ben mematahkan argumentasi oleh orang-orang yang berseberangan pandangan dengannya mengenai isu-su yang saya sebutkan di atas.

Ben Shapiro Destroys Transgenderism And Pro-Abortion Arguments

Namun, beberapa hari yang lalu, Ben ketemu batunya. Diwawancarai oleh Andrew Neil untuk BBC, Ben kehilangan kemampuannya untuk beradu argumentasi. Cecaran pertanyaan Andrew Neill membuat Ben gusar dan berbalik menyerang bahkan menghina reputasi Neil. Puncaknya adalah ketika Ben menolak untuk diwawancarai lebih lanjut.

Ben Shapiro: US commentator clashes with BBC’s Andrew Neil – BBC News

Tak ayal, insiden ini ramai dibahas di media sosial. Kemarin pagi (11/5-2019, WIB), “Ben Shapiro” trending di Twitter. Banyak yang mengolok-olok sikap Ben sebagai temper tantrum. Yang lebih serius, ada yang menuduh dia sebagai seorang fraud yang hanya mampu berdebat dengan anak-anak kuliahan. Ejekan ini tidak hanya datang dari leftist, namun juga dari sesama kubu konservatif.

Karena sikap politiknya, Ben Shapiro tidak disukai banyak pihak. Jika kaum leftist tidak menyukai Ben untuk alasan yang jelas, sebagian orang di kanan sengit pada Ben karena dia tidak mendukung Trump pada Pilpres tahun 2016 lalu. Selain itu, ada kaum alt-right–orang-orang yang sangat keras aroma white supremacist-nya– juga membenci Saphiro, seorang Yahudi dan penganut Judaisme yang taat. Sebagai catatan, Shapiro adalah figur yang paling banyak menjadi target anti-Semitic harassment di Twitter pada tahun 2016. Orang-orang inilah yang kemarin bersukaria ketika momen “Ben Shapiro Gets Destroyed” akhirnya tiba.

Bagi saya, terlepas dari gaya wawancara Andrew Neil yang menyebalkan, Ben Shapiro harusnya mampu mengendalikan emosinya. Sikapnya yang merendahkan Andrew Neil pun menambah minus poin Ben. Ini menggusarkan. Padahal, kaum konservatif sering menertawakan leftists yang bersikap histeris dan violent karena tidak mampu bernalar dan beradu argumentasi dengan baik*.

Sebagaimana diakui Ben sendiri, dia tidak mempersiapkan diri dengan baik menghadapi wawancara tersebut. Ini tentu lebih mengecewakan lagi. Mengapa ia tidak mencari tahu terlebih dahulu siapa Andrew Neil dan gaya wawancaranya? Mengapa Ben tidak mencari tahu pijakan politik Andrew Neil sebelum menuduhnya sebagai leftist? Dalam video di atas, Anda bisa melihat Neil –yang ternyata seorang konservatif seperti Ben– tertawa ketika Ben melontarkan tuduhan tesebut.

Barangkali, wawancara BBC ini adalah momen paling memalukan sepanjang karir Ben Shapiro. Namun, masih banyak waktu bagi Ben untuk memperbaiki diri. Saya percaya lulusan UCLA (summa cum laude) dan Harvard Law School ini punya kapasitas untuk itu. Dan setelah semua ini, pendapat saya masih sama: Ben Shapiro adalah komentator konservatif favorit saya.

*mengingatkan saya pada segerombolan orang di sebuah negara berkembang

Klaim Kebenaran

Klaim-klaim Kebenaran

Setiap orang memerlukan jawaban ketika pertanyaan 5W1H (what, who, when, where,

why, dan how) muncul dalam kehidupannya. Pertanyaan tersebut boleh jadi bersifat

praktis, namun mungkin juga teoretik-filosis. Jawabannya dapat

merupakan turunan dari inti sistem keyakinan (termasuk agama), pengetahuan teoretik,

pengetahuan empirik, atau kombinasi dari dua atau seluruh hal tersebut.

Sebagai contoh, ketika pada benak seseorang muncul pertanyaan mengapa dia ada (reason d’etre) di dunia, maka ia dapat bersandar pada sistem keyakinan yang dia miliki begitu saja (taken for granted), menelaah secara kritis ’jawaban-jawaban’ orang lain untuk kemudian menerimanya, atau mencarinya sendiri. Sekali lagi, tentu saja setiap metode pencarian tersebut tidak selalu mutually exclusive. Ini bermakna penjelasan yang akhirnya dia miliki pun dapat merupakan kombinasi dari berbagai metode pencarian.

Ketika seseorang mencari jawaban sendiri, dia akan membangun sistem penalaran sedemikian sehingga ia masuk akal (reasonable). Ini adalah jalan yang ditempuh para filsuf. Persoalan muncul manakala orang tersebut memilih dari jawaban-jawaban yang sudah ada sebelumnya. Untuk pertanyaan yang sifatnya praktis, orang mungkin dapat memilih dari penjelasan yang tersedia tanpa harus berpikir secara mendalam.

Namun, untuk pertanyaan teoretis dan filosofis seperti alasan dia ada, atau ke mana dia akan pergi setelah hidupnya di dunia berakhir, maka memilih satu jawaban menjadi sukar dan terkadang bahkan menyiksa (agonizing). Ini karena ada banyak alternatif penjelasan untuk pertanyaan tersebut. Celakanya, dalam kadar yang berbeda-beda, jawaban tersebut sering pula bertentangan satu dengan yang lain. Ketika setiap jawaban meng-klaim kebenaran, lalu mana yang harus dia pilih?

Dalam lima abad terakhir, sekurang-kurangnya ada dua klaim penting yang berdampak pada cara pandang terhadap manusia. Yang pertama adalah klaim Galileo Galilei (1564-1642) bahwa matahari adalah pusat dari tata surya (teori heliocentrist), bukan bumi (teori geocentrist). Yang kedua adalah klaim Charles Darwin (1809-1882) bahwa makhluk hidup berasal dari nenek moyang yang sama (last universal common ancestor–

LUCA). Implikasi kedua klaim tersebut adalah bahwa bumi–dan pada gilirannya bahwa manusia, bukanlah pusat atau alasan ada alam semesta seperti diyakini banyak manusia selama berpuluh abad. Lebih jauh lagi, kedua klaim tersebut berhadap-hadapan dengan setiap sistem keyakinan yang memiliki penjelasan atas asal usul alam semesta dan manusia. Pertanyaannya, apakah kedua klaim tersebut benar?

Kebenaran Objektif

Kebenaran objektif adalah kebenaran yang dapat dibuktikan oleh setiap orang. Ini be-

rarti penerapan pendekatan atau prosedur yang sama terhadap suatu permasalahan yang sama akan memberikan hasil yang sama pula, terlepas dari siapa pun yang melakukan pembuktian tersebut.

Galileo Galielei harus mengalami pengucilan Gereja yang menganggap teori heliocentrist yang ia kemukakan menghina ajaran Kitab Suci. Namun setelah berabad-abad kemudian, amat banyak fakta membuktikan bahwa klaim kebenaran Galileo tersebut adalah kebenaran objektif.

Dalam sains, setiap klaim kebenaran akan serta merta gugur begitu ada bukti yang menyanggahnya. Namun bagaimana dengan klaim kebenaran yang terdapat di luar sains, seperti sistem keyakinan? Mungkinkah klaim kebenaran semacam itu dapat dibuktikan kebenaran atau kesalahannya? Lebih jauh lagi, perlukah mengujinya?

Konflik dan Konsensus

Klaim kebenaran sering kali menjadi sumber malapetaka dalam peradaban umat manusia. Beberapa jawaban tidak hanya diklaim benar, tapi satu-satunya jawaban yang

benar. Masalah timbul ketika yang berada di luar jawaban tidak hanya dianggap salah,

tetapi dianggap berpotensi mencemari kebenaran. Boleh jadi bahwa menegasikan liyan

adalah sifat inheren jawaban tersebut, atau para pemilih jawaban tersebut keliru menafsirkannya.

Sejarah mencatat berbagai sistem keyakinan (agama dan paham) sebagai klaim kebenaran telah menjadi sumber konflik ketika berhadapan dengan pihak di luar dirinya. Dari yang paling ’ringan’ seperti olok-olok pada Charles Darwin dengan menggambarkannya sebagai keturunan kera, pengucilan Galileo, hingga pembantaian terhadap enam juta Yahudi.

Ketika jawaban-jawaban yang diklaim benar bertemu dan ternyata saling bertentangan, ada beberapa hal yang dapat dilakukan. Pertama, menguji setiap jawaban untuk mendapatkan kebenaran objektif. Kedua, mencari titik temu di antaranya, terutama jika mereka merupakan keyakinan belaka. Ketiga, membiarkannya dan orang-orang yang memilihnya co-exist.

Bandung, 20 September 2016

Dalam Kenangan: Badrus Syamsi

“Ealah, sik duwuran IPK-ku tibakno [ternyata IPK saya masih lebih tinggi]”, komentar Badrus Syamsi ketika melihat IPK 2.40 di transkrip S1 saya, suatu hari di Sekber Unit Kegiatan Mahasiswa ITS, lebih dari enam belas tahun yang lalu.

Mungkin dia iri karena saya lulus lebih awal dari dia. Badrus dan saya seangkatan di Teknik Fisika ITS (1994/F-29). Saya lulus Februari 2002 (15 semeseter), sementara dia satu semester kemudian.

“Pembandinge kok aku? Standarmu kok rendah ngono [Pembandingnya kok saya? Standar kamu kok rendah begitu]?” balas saya. Di balik dialog saling cela ini tersimpan fakta bahwa IPK Badrus 2.45; dan dia menyombongkan kelebihan indeks 0.05 itu pada saya!

Gojlok-gojlokan (saling ledek) memang jadi menu sehari-hari dalam lingkaran pertemanan kami. Sejak tahun 1996, Badrus dan saya sama-sama aktif di HMTF, di Kantin ITS, di Unit Kegiatan Full Body Contact, dan terutama di TFFM 91.95 MHz–radio ekspermental kebanggaan HMTF. Di TFFM, Badrus menjadi seorang penyiar–kami menyebut diri “penyaji”– yang paling banyak penggemarnya.

Hingga era aplikasi media sosial seperti Facebook dan kemudian Whatsapp, Badrus dan masih berada dalam satu lingkaran pertemanan. Belakangan, kami memiliki pandangan politik yang berseberangan. Oleh karennya, kami bisa berdebat dengan sangat sengit, pernah berhari-hari, tentang suatu topik di WAG. Orang yang mengenal kami baru saja boleh jadi mengambil kesimpulan bahwa kami berseteru.

Padahal, Badrus bagi saya tetaplah Badrus yang sama. Badrus yang mengajak saya ke desanya di Ambunten, Kabupaten Sumenep, berkenalan dengan ayah-ibu dan adiknya yang menerima saya dengan penuh keramahan. Badrus yang suatu malam mendatangi saya dengan perasaan berbunga-bunga berkata, “Kamu harus jadi orang pertama yang tahu ini” lalu memberitahukan bahwa dia mulai pacaran dengan seorang perempuan–yang kelak menjadi istrinya dan ibu dari anak-anaknya. Badrus yang menyempatkan mampir menemui saya di Tegal ketika dia dalam perjalanan darat dari Surabaya ke tempat kerjanya di Jakarta. Badrus yang Idul Fitri kemarin kemarin mengirimi saya petis ikan khas Madura.

Tadi pagi (31/12), ketika saya membuka Telegram di PC untuk mengecek tugas dari mahasiswa, ada sebuah pesan, “…Badrus meninggal”.

“Badrus siapa?”, balas saya, mungkin ingin menyangkal kenyataan. Berdebar-debar saya mengaktifkan ponsel lalu mengecek WAG. Ternyata betul. Badrus dilarikan ke RS Haji Surabaya kemarin, dan meninggal tadi pagi. Ia meninggal dalam usia yang relatif masih muda, 41 tahun (1977-2018). Saya terdiam dan menangis.

Beristirahatlah dengan tenang, Saudaraku. Tuhan menghibur dan memelihara keluarga yang kau tinggalkan.

(Foto: Arief “Acok” Putranto)

Inter 1-0 Napoli: Kemenangan Semu, Kekalahan pada Rasisme

“Malam yang indah ini memberi warna-warni lambang kita: hitam dan biru berlatarbelakang bintang-bintang berkilauan. (Klub) ini akan disebut Internazionale, karena kita adalah saudara sedunia”*-Milan 9 Maret 1908.

Perasaan saya campur aduk atas keberhasilan Inter menaklukkan Napoli 1-0 kemarin (Kamis dinihari 27/12 WIB). Saya tentu bergembira karena Martinez berhasil membobol gawang Meret hanya beberapa menit menjelang pertandingan berakhir.

Di sisi lain, saya merasa kemenangan itu kurang greget karena gol Martinez terjadi setelah Kalidou Koulibaly, bek tengah Napoli yang menjadi “calon” man-of-the match pertandingan itu, diusir oleh wasit Paolo Silvio Mazzoleni. Lalu, saya menjadi gusar setelah tahu belakangan –dari koran– bahwa sepanjang pertandingan Koulibaly menjadi sasaran rasisme dari penonton di Giuseppe Meazza berupa chant yang menirukan suara monyet.

Yang saya saksikan pada layar televisi, Mazzoleni mengganjar Koulibaly kartu kuning atas pelanggaranya pada Politano. Koulibaly menanggapi kartu kuning tersebut dengan bertepuk tangan secara sarkastik. Wasit kemudian mengacunginya kartu merah. Yang saat itu tidak saya sadari adalah kegeraman Koulibaly atas pembiaran terhadap rasisme yang dilakukan pendukung Inter.

Saya kemudian bertanya-tanya, ada beberapa klub sepakbola yang punya riwayat rasisme dan white nationalism, tapi mengapa orang-orang rasis ini malah memilih jadi pendukung klub bernama Internazionale? Apakah orang-orang rasis ini begitu miskin literasi sehingga tidak tahu sejarah berdirinya Inter lebih dari satu abad yang lalu?

Jika nanti otoritas sepakbola Italia menjatuhkan sanksi kepada (penonton) Inter atas insiden Koulibaly, biarlah. Tak ada tempat untuk rasisme dalam sepakbola.

*diterjemahkan bebas dari “Questa notte splendida darà i colori al nostro stemma:

il nero e l’azzurro sullo sfondo d’oro delle stelle. Si chiamerà

Internazionale, perché noi siamo fratelli del mondo.”

Inter 1-2 Lazio: Kembali Menginjak Bumi

Demi kuliah pagi pukul 07.00 WIB, saya terpaksa sengaja melewatkan partai perempat final Coppa Italia Inter versus Lazio, Rabu dini hari (1/2-2017). Tidur saya cukup nyenyak. Namun, begitu terbangun saya segera mengecek livescore.co.uk : Inter 1-2 Lazio.

Sebenarnya, bagi saya, hasil tersebut tidak terlalu mengecewakan. Saya hanya mengira partai versus Lazio tersebut hanya untuk menambah panjang catatan kemenangan beruntun Inter menjadi sepuluh kali. Ternyata perkiraan saya –dan mungkin banyak rekan Interista–meleset.

Inter sudah tertinggal 0-1 pada menit ke-20 lewat gol Felipe. Miranda terkena kartu merah langsung pada menit ke-55 dan Inter dihukum tendangan penalti dan

Biglia menyelesaikannya: 0-2. Memang, Lazio akhirnya juga bermain dengan 10 orang duapuluhan menit kemudian setelah Radu terkena kartu merah. Brozović memerkecil kekalahan pada menit ke-84. Namun, ‘skenario’ semacam itu kan membuat siapa pun yang telah cukup lama menjadi Interista akan merasakan de javu. ‘Kesialan beruntun’ semacam itu Inter bingits. Ingat bagaimana Inter disingkirkan Hapoel Beer Sheva dari ajang Europa Leage, setelah sempat unggul 0-2?

Secara khusus, pilihan Pioli pada Palacio sebagai starter alih-alih Eder atau Gabriel dalam partai partai versus Lazio tersebut agak mengherankan. Namun, secara umum, harus diakui bahwa sektor pertahanan Inter yang mendadak amburadul pada paruh kedua musim 2015/2016 itu belum membaik hingga setahun kemudian. Ketangguhan duo Murillo-Miranda yang sempat jadi perbincangan itu kini tak tampak lagi. Yang membuat gusar adalah mengapa Inter malah meminjamkan Miangue ke Cagliari sembari terus mempertahankan Ansaldi?

Kekalahan partai tengah minggu ini mudah-mudahan bisa membuat Icardi dkk dan Interisti kembali ke bumi. Kita harus sadar, bahwa perjalanan menuju La Grande Inter Jilid III masih panjang. Masih banyak yang harus dibenahi oleh Pioli (dengan asumsi bahwa pemilik Inter saat ini punya tingkat kesabaran di atas Big Boss Moratti).

Sikap mawas diri itu perlu. Apalagi, Senin dinihari WIB (6/2-2017) Inter melakoni Derby d’Italia melawan Juara Serie B tahun 2007 pemuncak klasemen dan juara bertahan: Juventus.

Forza Inter!

Sekelumit Cerita Tentang Nilai

“Wah, nilainya murah banget, Pak, ” komentar seorang rekan dosen setelah melihat daftar nilai beberapa matakuliah yang saya ampu. Nilai “A” dan “B” memang mendominasi. Daftar nilai tersebut adalah hasil evaluasi saya yang pertama sejak memulai karir sebagai dosen enam bulan sebelumnya. Belakangan saya ketahui bahwa kebanyakan rekan dosen yang lain memang memberi nilai “apa adanya”.

“Saya merasa [berempati] saja. Sewaktu masih kuliah, untuk mendapatkan nilai “C” saja saya kesulitan,” jawab saya serius.

Prestasi akademik saya semasa kuliah memang menyedihkan. Nilai “C”, “D”, bahkan “E” selalu saya peroleh pada setiap semester. Tentu saja, “prestasi” saya tersebut murni akibat kesalahan saya, bukan akibat bapak-ibu dosen. Bagaimanapun, pengalaman tidak enak itulah yang mempengaruhi cara pandang saya terhadap nilai mahasiswa.

Dan semakin hari, “kemurahan hati” saya tersebut seolah mendapatkan justifikasinya. Saya mulai dari “inflasi” nilai bagus. Dewasa ini, mencari lulusan perguruan tinggi dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) ≥ 3.00 (artinya rata-rata matakuliah bernilai angka “B”) bukan lagi perkara sukar. IPK semacam itu sudah lazim menjadi prasyarat dalam rekruitmen karyawan terutama untuk fresh graduate. Apakah ini berarti mutu pendidikan tinggi di Indonesia secara mendadak meningkat? Saya kok skeptis. Yang paling mungkin adalah jumlah dosen yang “murah hati” seperti saya semakin banyak. Era dosen pelit nilai sudah berakhir.

Lalu, ada artikel bagus Profesor Rheinald Kasali tentang sistem penilaian di Amerika. Prof. Kasali menulis,”Saya teringat betapa mudahnya saya menyelesaikan study saya yang bergelimang nilai “A”, dari program master hingga doktor. Sementara di Indonesia, saya harus menyelesaikan studi jungkir balik ditengarai ancaman drop out dan para penguji yang siap menerkam.”

Tak lantas, saya memberikan nilai dengan mudah. Murah ya, mudah tidak. Dalam kuliah-kuliah saya, mahasiswa saya haruskan mengerjakan tugas dengan jumlah yang cukup banyak. Saya meminta mereka untuk mengerjakan seluruh tugas, dan mengumpulkannya tepat waktu. Tugas yang dikumpulkan tepat waktu akan saya beri nilai sangat bagus. Sebaliknya, nilai tugas yang dikumpulkan dalam 24 jam setelah batas waktu akan saya penalti 40 persen dari nilai aslinya. Tugas yang dikumpulkan setelah itu saya beri nilai nol.

Hasilnya? Peserta kuliah saya umumnya mendapatkan nilai “B”, walaupun masih ada saja yang memperoleh nilai “D” bahkan “E”. Menariknya, walau belum belum pernah saya uji korelasi, ada keterkaitan antara kelengkapan dan ketepatan waktu mengumpulkan tugas dengan kemampuan menjawab soal ketika UTS dan UAS.

Tentang mahasiswa yang akhirnya mendapat nilai “D” dan “E”, saya teringat pengalaman mengambil kuliah Sinyal dan Sistem 15 tahun yang lalu. Dosen pengampu mata kuliah tersebut secara personal cukup akrab dengan saya. Dasar mahasiswa pemalas, saya jarang masuk kelas maupun mengerjakan tugas-tugas yang beliau berikan. Bisa ditebak, saya “babak belur” baik dalam UTS maupun UAS.

Menjelang pengumuman nilai, beliau berkata “Sampang (nama panggilan saya di ITS), kamu mendapat nilai ‘D’.”

Saya menjawab pasrah, “Ya, Pak. Saya pantasnya memang cuma dapat nilai segitu“.

Mahasiswa pemalas memang harus tahu diri.

Inter vs Milan: Menyongsong Derby (Yang Tak Lagi) Bergengsi

Ada yang tidak biasa, setidaknya bagi saya, pada Derby della Madonnina Inter versus Milan, Senin 19 April 2015 dinihari WIB nanti. Pertama, ini bukan partai penentuan scudetto, karena kedua klub saat ini berada pada posisi yang berdekatan…pada papan tengah Serie A. Ia bahkan belum layak disebut sebagai ajang perebutan satu tiket Europa League, karena di atas kedua klub ini masih ada Fiorentina, Sampdoria, Genoa dan Torino.

Kedua, laga ini berlangsung ketika Serie A sedang amat redup reputasinya. Sudah beberapa tahun terakhir Continue reading

Recent Comments